4月5日至27日

一個策展人的全權委託

作者: Alexandra Chevallier和Chloe Montcerisier

「超越肉眼」是一次邀請,讓我們以超越常規感知和單純物理觀察的方式接近藝術作品 。展覽借鑒了第三只眼 的概念, 調動感官, 為直覺留出空間。審美共情是一個可追溯到19世紀的哲學概念 。它代表了我們在觀察藝術 品時 「進入 」其中的方式——當我們完全與之連接時 。藝術品不再是物質對象, 而成為一種有機實體, 我們的大腦將其感知為一個生命體 。藝術家逐漸淡出, 但他所體現和傳遞的內容依然存在, 通過作品本身延續 。它進 入我們內心, 使我們能夠看到藝術家努力呈現的世界。這種與藝術品的連接過程促進了共情。

在這個展覽中, 藝術家們為我們提供了鑰匙和工具, 讓我們通過鏡像效果感受這個世界 。他們的作品將我們與 他們聯繫在一起, 但同時也將每一位參觀者團結在一起, 形成一條感知鏈, 這條感知鏈延伸到展覽本身之外。

Soleille畫廊創始人兼所有者Gabriela Puig Soleille將全權委託給Alexandra Chevallier, 巴黎畫廊Gaba的 創始人和策展人, 以及Chloe Montcerisier, 場景設計師和策展人 。這次展覽標誌著Soleille畫廊展覽季的重 新開放。

亞曆山德拉·謝瓦利耶:

索萊耶畫廊: Poligono Ca Na Negreta, km. 5, Carr.Sta.Eularia, 336-1,07819伊比薩 加布裏埃拉·普伊格·索萊爾:

陳奇相, 1956年生於臺灣, 畢業於臺北藝術大學, 作品曾在臺灣、香港及法國的多個畫廊及藝術中心展出, 現 居及工作於臺北及巴黎。

二十多年來, 陳奇相一直專注於鏡像效應的概念, 主要通過兩個系列作品來實現: 《透過鏡子》 (A travers le miroir) 和 《無相之鏡》 (Miroir Phaseless) 。深受道家陰陽哲學的影響, 他的藝術實踐融合了亞洲和西 方文化。

無相鏡——沒有相位、沒有光學畸變的鏡子——作為隱喻, 通過二元性的視角、雙重現象和迴圈過程來探索存 在的奧秘 。近年來, 數字時代進一步豐富了他對時間概念的反思 。形式的重複產生了一種振動能量, 這種能量 通過閃爍色彩的光幾何構圖擴展了空間感知。

無鏡相位系列是在深度冥想狀態下創作的, 沒有使用電腦或軟體, 只有藝術家的頭腦和雙手在工作 。這個系列 邀請我們反思我們與自己以及周圍世界的聯繫, 包括其無形和無形的維度。

丹· 亨西亞是一位出生於1973年的法國多學科藝術家、DJ和製作人。

藝術裝置 《時鐘》 是對20世紀60年代Dreamachine的重新詮釋, 向其創造者Brion Gysin致敬。

這件藝術品圍繞著一個旋轉的燈光裝置, 它會觸發大腦和視神經,通過閃爍的燈光效果誘導阿爾法波頻率。

閉著眼睛體驗 。強烈的閃光刺激視神經, 產生迷幻的視覺;顏色和幾何圖形是最常見的現象。

觀眾坐在裝置前, 閉上眼睛, 由自己的心靈創造出內在的藝術作品,進入一種冥想和放鬆的狀態。

Alpha Wave體驗專案已在倫敦、里斯本、 巴黎、柏林、新加坡等地展出,並在國際專業藝術報刊和電視紀錄片 中廣泛報導, 已有超過10萬觀眾體驗過該專案, 其中包括多個藝術作品, 其中 《時鐘》 是其中之一。

注:不建議癲癇患者、光敏性患者、孕婦、16歲以下兒童、近期面部手術、心臟問題或心理障礙患者使用。

Franck Paglieri是一位視覺藝術家, 1977年出生於法國。

他在邁阿密的藝術家之家為巴塞爾藝術展展出作品, 在丹吉爾的夜聲節上表演了基於投影的作品, 並參加了巴 黎的不眠之夜活動 。他還與法國歌手克裏斯托夫合作, 完成了他2016-2017年的巡演, 現場投影了他的 《動態畫 作》 。弗蘭克· 帕利耶裏曾在羅馬和丹吉爾生活, 現在居住並工作在巴黎蒙馬特區。

作為視覺藝術的煉金術士, 他發展出一種獨特而原創的技術, 在這種技術中, 顏料永遠不會乾——它移動 、演 變 、講述故事、轉變 、消失, 並在投影儀的光線下重生 。時間 、生命週期和運動的概念構成了他的藝術探索的基礎。

就像一個生物化學家在顯微鏡下觀察玻璃載片上的細胞現象一樣, Franck Paglieri觀察色素的運動和材料的行 為 。這個活生生的微觀世界在所謂的 「繪畫電影」中成形, 投射到舞臺上。

其結果是一種感官體驗, 抽象和具象的形式、顏色和Vadim Svoboda和Yoann Blanchard的音樂融合成一種聯覺 芭蕾, 吸引並沉浸於觀眾。

卡蒂尼·托馬斯是一位美國藝術家, 畢業於巴黎國立高等裝飾藝術學院, 現居法國。她曾在美、中、澳、法、 英等國舉辦過展覽。

她的作品融合了幻想, 將柔和的怪獸與非傳統形式融為一體 。她的雕塑創作主要來源於兩個方面: 作為前生物 學學生的微觀觀察, 以及她所訪問國家民間傳說中的神祇和神話生物 。突起、觸手、獠牙嘴和漂浮的氣泡賦予 了她的生物及其奇妙棲息地以生命。

卡蒂尼·托馬斯運用她豐富的技術專長, 探索一個奇異而美麗的世界, 在令人反感與親切之間遊走 。她採用糖 果色的柔和色調和質感豐富的材料, 既吸引視覺又激發觸覺體驗 。她的部分模組化作品可以隨意組裝和拆卸, 通過觸摸而非僅憑視覺來促進互動。

埃杜爾內· 卡馬喬在經歷了多年在馬德里、伊比薩島 、 巴黎和柏林的反思之旅後, 創立了Flying Carpets 。她 最終定居在馬略卡島的特拉蒙塔納山脈, 在那裏建立了自己的工作室——一個致力於設計和製作掛毯和地毯的 空間。

她的作品深深植根於內心的探索, 由周圍山巒的活力所滋養。通過編織, 藝術家將這種探索轉化為紡織品作 品, 在這些作品中, 卓越的天然纖維和對色彩的冥想式處理交織在一起, 帶來感官和沉思體驗。

二十年前, 埃杜爾內· 卡馬喬在伊比薩島經歷了她的第一次靈性覺醒, 這個地方深深植根於她的生命之中 。為 了她在該島上的首次展覽, 她創作了 《門戶》 , 這是一件尺寸為270 x 150釐米、重達15公斤以上的大型藝術 品, 完全由純正的高質量羊毛製成 。這件作品旨在大膽地表達意圖, 邀請觀眾踏上一段超越視覺感知的旅 程——沉浸在親密而不可見的世界中。通過Portal, Edurne Camacho捕捉到了伊比薩島的本質, 將其轉變為一個內省和聯繫的空間——通往靈魂無限 可能性的門戶。

阿梅莉·伯納德是一位法國藝術家, 出生於巴黎, 目前居住在普什 。她的作品曾在巴黎和貝魯特的多個畫廊展 出, 並在法國、德國和黎巴嫩的藝術中心展出。

繼續她 《破碎的皮膚》 系列中的探索——在那裏, 她建立了皮膚作為身體保護層與牆壁作為住所保護殼之間的 聯繫——她的雕塑系列 《靈魂的層次》 將建築殘骸與她在工作室中實驗的新材料融合在一起 。通過融入有機材 料、探索透明度和層次感, 並將蠟、樹脂和破碎的金屬網格等元素並置, 她質疑了可見與不可見 、容器與被容 納物 、顯而易見的傷痕與潛在的裂痕之間的關係 。定義廢墟的物質喪失後, 只有那些持久存在的部分依然可 見。

Amelie Bernard向我們展示了一個與現實脫節的世界, 在那裏廢墟成為可能的未來的投影, 一個過去被重新創 造的空間, 新的元素融合和互動, 形成新的統一的可能性。在這裏, 毀滅和衰敗不是結局, 而是希望的資訊。

Covadonga Castro Unzueta是一位1993年出生於馬德里的藝術家。她曾在法國和西班牙展出。

她的 《點》 系列作品是她對色彩的細緻研究與對空間中點陣圖案的持續探索的結晶 。每一件作品都體現了她個 人對空中觀察的視覺感受, 仿佛是從天空俯瞰一般 。在她的腦海中形成的想像景觀通過畫布上點的節奏排列得 以表達。

為了這次展覽, 這位藝術家創作了一個特殊的DOTS系列, 在大自然中長時間的冥想之後製作, 使她能夠忠實地 翻譯風景帶給她的印象和情感。

在 《DOTS》 中, Covadonga Castro Unzueta探索了感知與抽象之間的平衡 。在堅實的色彩基礎上, 她將顏料、 紋理和礦物粉末層層疊加, 將表面轉化為充滿細微差別的視覺領域。

就像從天空下降的體驗一樣, 最初人們會把這片土地看作是一片廣闊的色彩和形狀, 但仔細觀察後, 就會發現 它由無數細微之處組成 。DOTS邀請觀眾從宏大的全景到微小的細節, 從遙遠到親密 。通過對物質和色彩的探索, DOTS系列成為了一個沉思的空間, 與最原始狀態下的自然相遇。

Arthur Simony是一位1985年出生於巴黎的法國藝術家 。他為巴黎市政廳創作了多幅委託壁畫和表演, 並在大皇 宮和巴黎及歐洲各地的畫廊展出過他的作品。他生活在巴黎並在此工作。

他的創作融合了文學、詩歌和寫作, 從書法和字畫中汲取靈感, 在這些作品中, 詞語或短語被重複使用以形成 視覺構圖 。他的 《螺旋咒語》 系列作品由書寫並重複的文字組成, 如 「 愛」、 「接受」、 「 幸福 ”, 營造出一 種節奏感, 並將積極、冥想的能量注入畫布的空間 。這些作品如同保護符一般, 既提供視覺上的共鳴, 也帶來 情感上的觸動。

為了這次展覽, 亞瑟· 西蒙尼進一步探索了他對語言和形式的詩意和象徵性的處理方式, 他創作了一個以 「太 陽」(soleil) 為中心的Spirale Mantra; 這不僅是對太陽的致敬, 也是對舉辦他的作品的畫廊的致敬。

拉斐爾· 比多-瓦丁頓是一位法國視覺藝術家、作家和未來主義者, 生於1971年 。她參加了巴黎、 日 內瓦、倫 敦、蘇黎世、紐約等地的許多個人和團體展覽。

拉斐爾· 比多-瓦丁頓是一位多學科藝術家, 他培養了一個由研究、反思和創作組成的生態系統, 這些活動被組 織成不同的 「 實驗室」。 《暗物質系列》 ——指的是宇宙中的不可見物質——包括 「 繪畫雕塑 ”, 結合了材 料、體積和光線 。每件作品都是藝術家 「賦予物質生命的機會, 讓它呼吸、振動, 但以極簡的手勢, 與極簡主 義和概念藝術一脈相承。”

材料的塑形與褶皺的雕刻形成了一種微妙平衡的和諧, 作品呈現出一種有機的、幾乎實體化的形態 。一個新的 維度展開了 。除了視覺體驗之外, 《暗物質》 還注入了一種神秘而令人安心的靜謐氛圍, 這種靜謐對某些人來 說是神秘的, 但對那些能感受到藝術品散發出的柔和振動的人來說則是安心的 。感官藝術作品變成了沉默的藝 術品。

《暗物質》 系列的幾件作品曾在巴黎著名的David Lynch俱樂部Silencio展出。

維羅尼克· 蘇德裏是一位法國藝術家 。她在盧浮宮接受訓練, 學習了大師們的技法, 並於2017年至2023年間獲 得了巴黎美術學院的多項獎項 。這位藝術家參加了多個藝術博覽會, 並在巴黎的藝術畫廊以及大皇宮展出過她 的作品。關於她作品的紀錄片將在TV5世界頻道播出。

羅尼卡· 蘇德裏描繪自然時仿佛置身於懸停的時間之中 。她特別鍾情於捕捉月亮的神秘, 這是一顆自身不發光 的天體 。相反, 它反射太陽的光線, 在夜空中散發出柔和的光輝 。她運用純粹、極簡的形式和色塊, 加入銀箔 和金箔, 以喚起滿月之夜的光輝感受。

她的繪畫語言傾向於抽象和程式化, 同時保持與現實的微妙聯繫 。形狀和顏色相互作用, 表達情感 。 《月光》系列創造了一個真實的光源的幻覺, 在黑暗中反射出明亮。

奧利維爾· 吉爾馬伊, 1981年生於法國, 現居巴黎, 是一位活躍在藝術界的藝術家 。他的作品曾在法國多個群展中展出,並在多個畫廊和藝術中心展出。

奧利維爾· 吉爾曼從他周圍的自然世界中汲取靈感 。 自然界中觀察到的有機形態的記憶與分段抽象形狀的堆疊 交織在一起, 通過實體與虛空的互動, 探索紋理和材料之間的對話, 探討純淨和原始形式的概念 。材料的裂紋 浮雕呼應了奧伊茲地區聖馬克西姆採石場的石灰岩, 這些石灰岩被用來製作雕塑的模具 。幾何單體件的堆疊, 加上粗糙未拋光的質感, 喚起了20世紀初粗野主義運動的風格 。金箔光滑反射的表面與質感豐富的白色合成石 膏形成對比, 幾乎成為一種冥想的焦點, 將我們與圖騰的原始願望聯繫起來, 這種圖騰深深植根於土著文化 中, 作為精神和他們與自然聯繫的象徵。

這些雕塑神秘的標題指的是攀岩和楓丹白露森林的天然巨石, 這些巨石在雨天會充滿水。

請瀏覽:

相關內容:

國際交流展:

【參展申請】2025年日本東京國立新美術館展-〈第81回現代藝術家展〉(81回現展)-日本1948年就創立的現代藝術家團體展

日本東京《OPEN World Exhibition 2025》展

【現場直擊】日本第二十三回《NAU21世紀美術連立展》-東京國立新美術館展覽

【成員已滿】《與風景對話》-台灣日本藝術家交流展(桃園隱藝術畫廊)

日本東京銀座檜畫廊(ギャラリー檜)2023-2024年《美術展年鑑》

2025年日本東京銀座志門畫廊《GENTEN新春藝術博覽會》(現場直擊)

【現場直擊】2025 台灣日本藝術家交流展:《日本東京八壁展》

【預告】2024日本《第56回神奈川現展》將於日本橫濱第一座美術館-日本橫濱市民畫廊60週年紀念展覽

《日本東京八壁展》(Japan Tokyo Yakabe Exhibition)

《台灣日本國際交流展》【現場直擊】日本東京銀座畫廊《Gallery HiNOK:Art Fair XXⅥ》藝術展現場

《台灣日本國際交流展》【展覽現場】日本國立東京都美術館展-〈日本第十二回東京現展〉

日本東京銀座志門畫廊:日本現代美術家協会《現展》〈GENTEN新春アートフェア〉2024

日本橫濱三年展報告書出版 YOKOHAMA TRIENNALE 2017

王穆提社長隨筆:日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:日本橫濱情報志「SAKURA」Vol.24 刊登文章

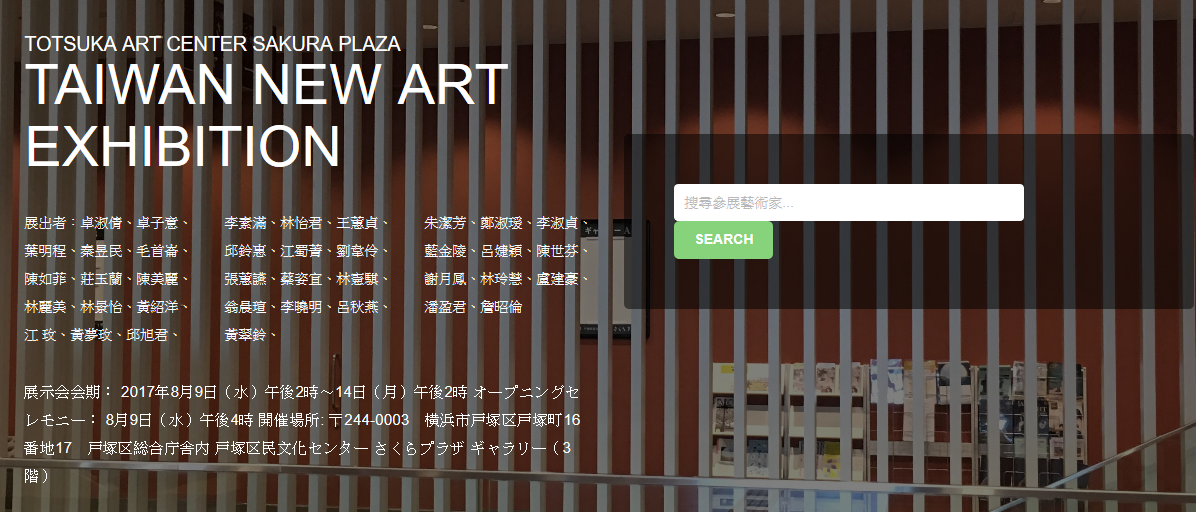

日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:日本儒墨堂株式會社主辦華麗實存-台灣新美術展入選單位與串連會場

日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:華麗實存-台灣新美術展 開幕盛況

日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:刊登儒墨堂株式會社主辦華麗實存-台灣新美術展,協辦橫濱美術館與戶塚Sakura Plaza新聞

日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:活動宣傳於日本橫濱關內、櫻木町站

日本橫濱三年展 橫濱トリエンナーレ: ヨコハマトリエンナーレ2017 系列報導:橫濱美術館與橫濱港未來線活動宣傳

主辦:

「台灣飯田下伊那現代藝術文化交流展」,日本飯田市美術博物館,日本長野縣飯田市,2014年

「台灣現代藝術展」,日本東京都町田市文化會館,日本東京都,2016年

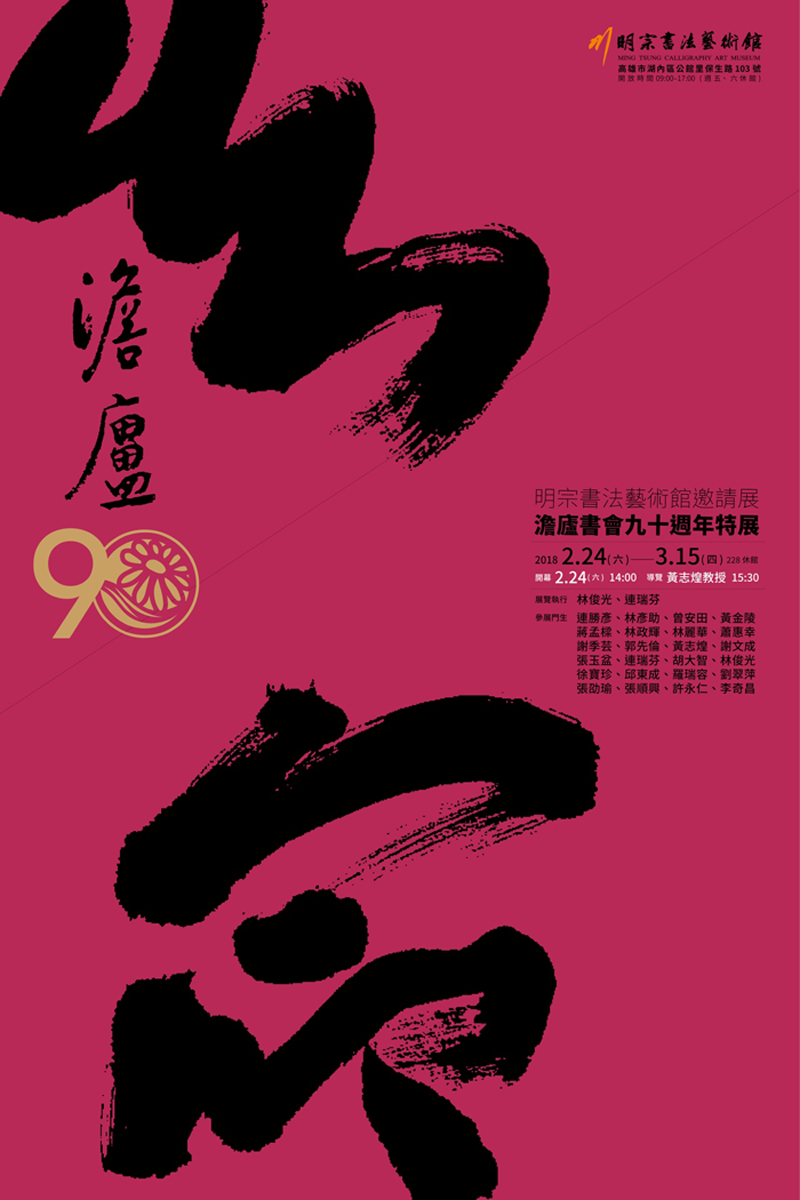

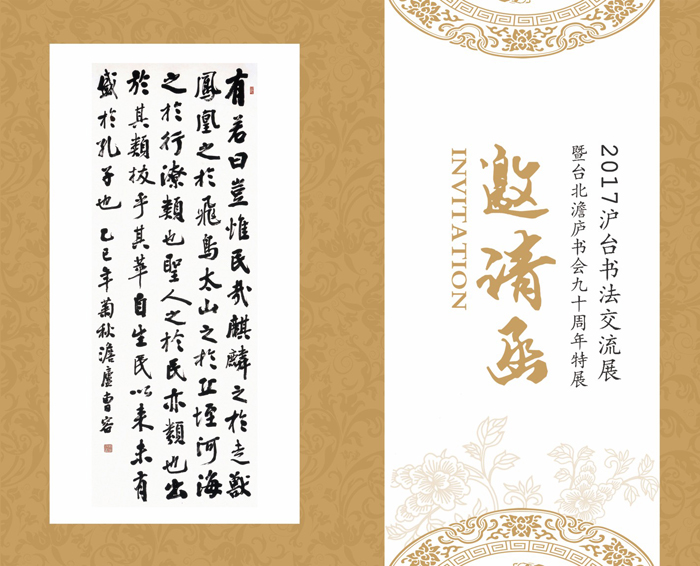

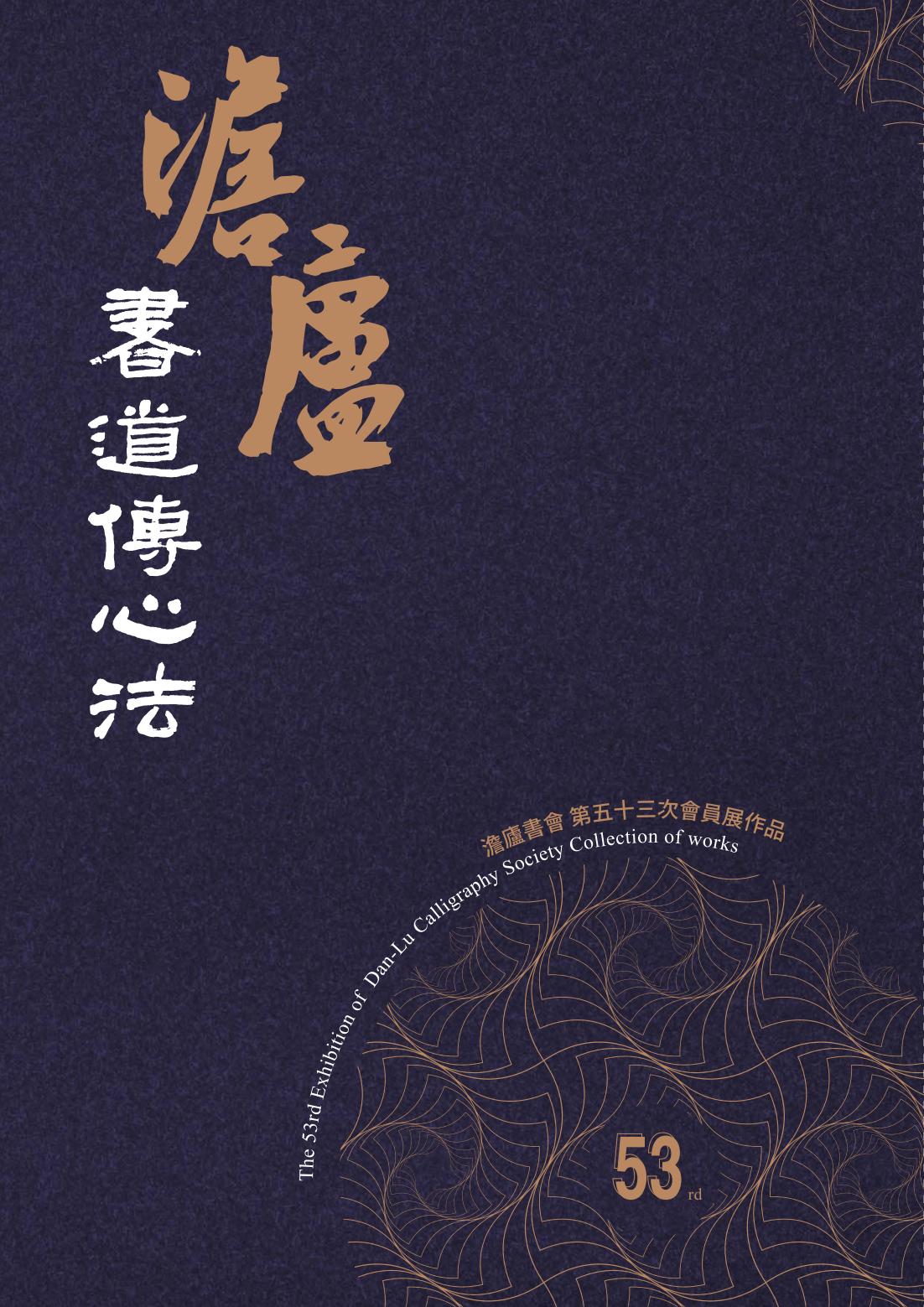

「台灣書道家-澹盧門生展」,日本東京都町田市文化會館,日本東京都,2017年

「台灣創造藝術展-女性藝術家展」 ,日本東京都町田市文化會館,日本東京都,2017年

「藍色亞洲展」,市川文化會館,日本千葉縣市川市,2017年

「亞洲和平藝術展-台灣日本書畫水與墨的魔法展」(與日本日展審查員聯展),神奈川縣民中心,日本橫濱市,2017年

「華麗實存-台灣新美術展」,入選日本橫濱三年展,戶塚SAKURA PLAZA,日本橫濱市,2017年

「愛與和平書畫藝術展」,神奈川縣民中心,日本橫濱市,2023年

「福爾摩沙台灣印象展」,戶塚SAKURA PLAZA,日本橫濱市,2023年

「台灣國際書畫展」,神奈川縣民中心,日本橫濱市,2023年

聯合展覽:

〈日本永恆的朋友展-台日交流展〉,日本仙台、台灣台北兩地展,2014年

〈日本大阪SNIFF OUT 2013國際藝術展〉,日本大阪市,2013年

聯合出版:

日本「亞洲藝術的殿堂」美術年鑑特輯,(收錄現代亞洲藝術家作品及國立故宮博物院寶物專輯),日本東京,2013年